Jiddisch für Fortgeschrittene

Es ist ein schlichter Raum, dessen Wirkung im direkten Widerspruch zum Mann in seiner Mitte steht. Marc Caplan trägt ein orange-rot geblümtes Hemd, eine Brille mit rahmenlosen runden Gläsern und springt gedanklich einmal quer durch das 20. Jahrhundert. Seinen fünf anwesenden Studierenden erklärte er gerade noch etwas über den besonderen kanadischen Multikulturalismus, nun geht es um Argentinien. Es könnte ein gewöhnliches historisches Seminar sein. Doch wer es wie ich als deutschsprachiger Gast besucht, versteht zwar viel, aber doch nicht alles. Caplan hält es nämlich in einer Sprache, die wie ein deutscher Dialekt klingt, in den irgendjemand fremde Grammatik und fremde Wörter eingebaut hat.

An der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gibt es einen Studiengang, der in dieser Form in Deutschland kein zweites Mal angeboten wird. Er nennt sich Jiddische Kultur, Sprache und Literatur. Im Master wird er aktiv von nicht viel mehr als den Menschen studiert, die montagnachmittags bei Professor Caplan im Seminar sitzen. Ihnen geht es darum, mehr über eine spezielle Ausprägung jüdische Kultur zu erfahren. In einer vor rund 1000 Jahren auf deutschsprachigem Gebiet entstandenen Sprache, die heute vor allem noch von ultraorthodoxen Juden und Jüdinnen genutzt wird, aber einst in großen Teilen Europas eine bedeutende Rolle spielte.

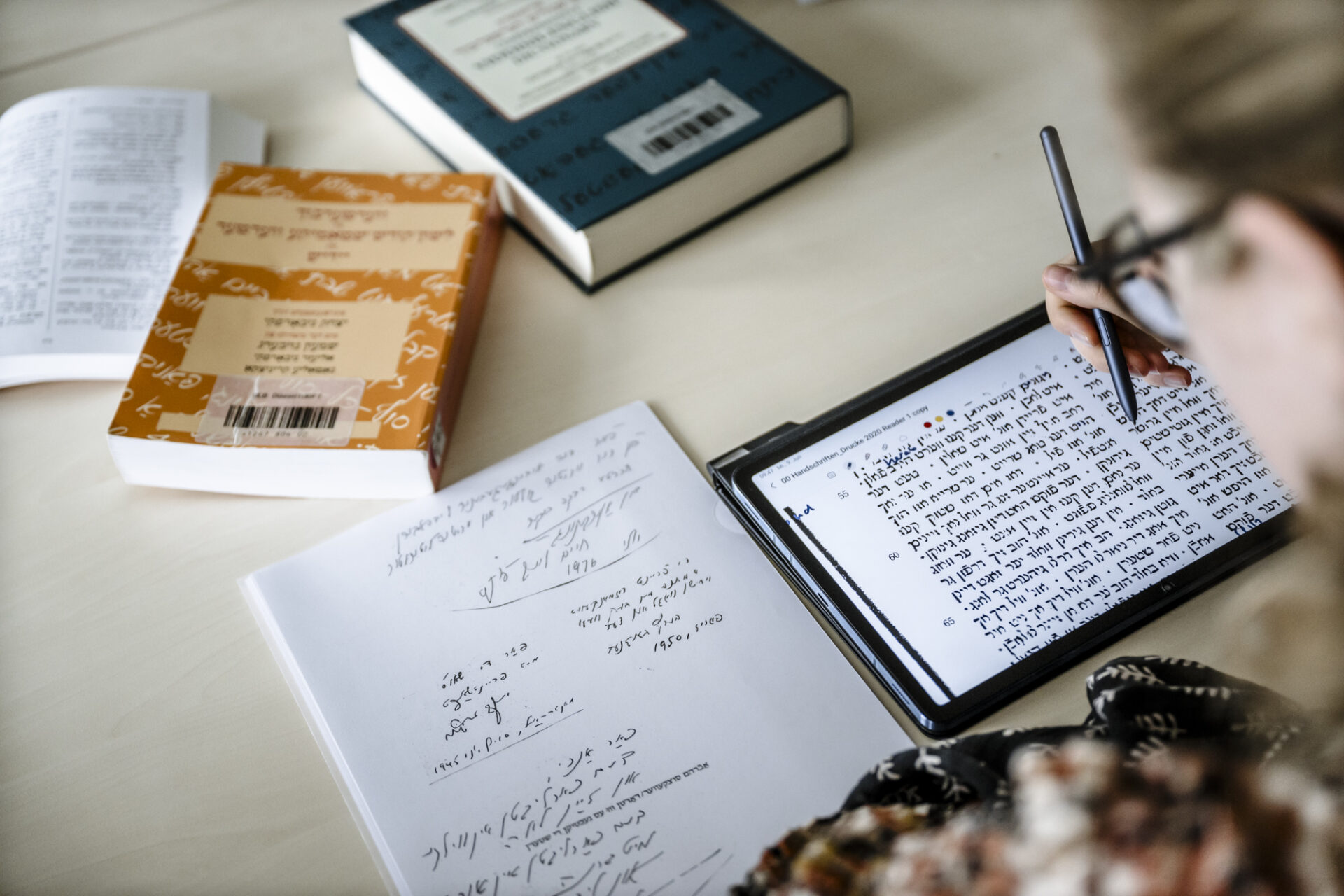

Wie kompliziert der Weg dorthin ist, zeigt sich schon bei einem flüchtigen Blick auf die Laptops und Tablets, die vor den Studierenden im Masterseminar aufgeklappt sind. Die so nach Deutsch klingenden Wörter des Jiddischen werden nämlich in hebräischer Schrift geschrieben. Der für das Seminar zu lesende Text, der von einem jiddisch-sprechenden Einwanderer nach Mexiko handelt, ist anders als die Wortbeiträge für den Laien völlig unverständlich. Gemeinsam erschließen sich Caplan und die Studierenden den Inhalt. Es geht um Namensbedeutungen, unklare Begriffe und Zusammenhänge. Eine normale Literaturbesprechung, nur eben auf Jiddisch. „Keyner kennt ihn nisht“, sagt Caplan mit der im Jiddischen typischen doppelten Verneinung über den Protagonisten, der versucht, in einer ihm fremden Welt anzukommen.

Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.

Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.

Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?