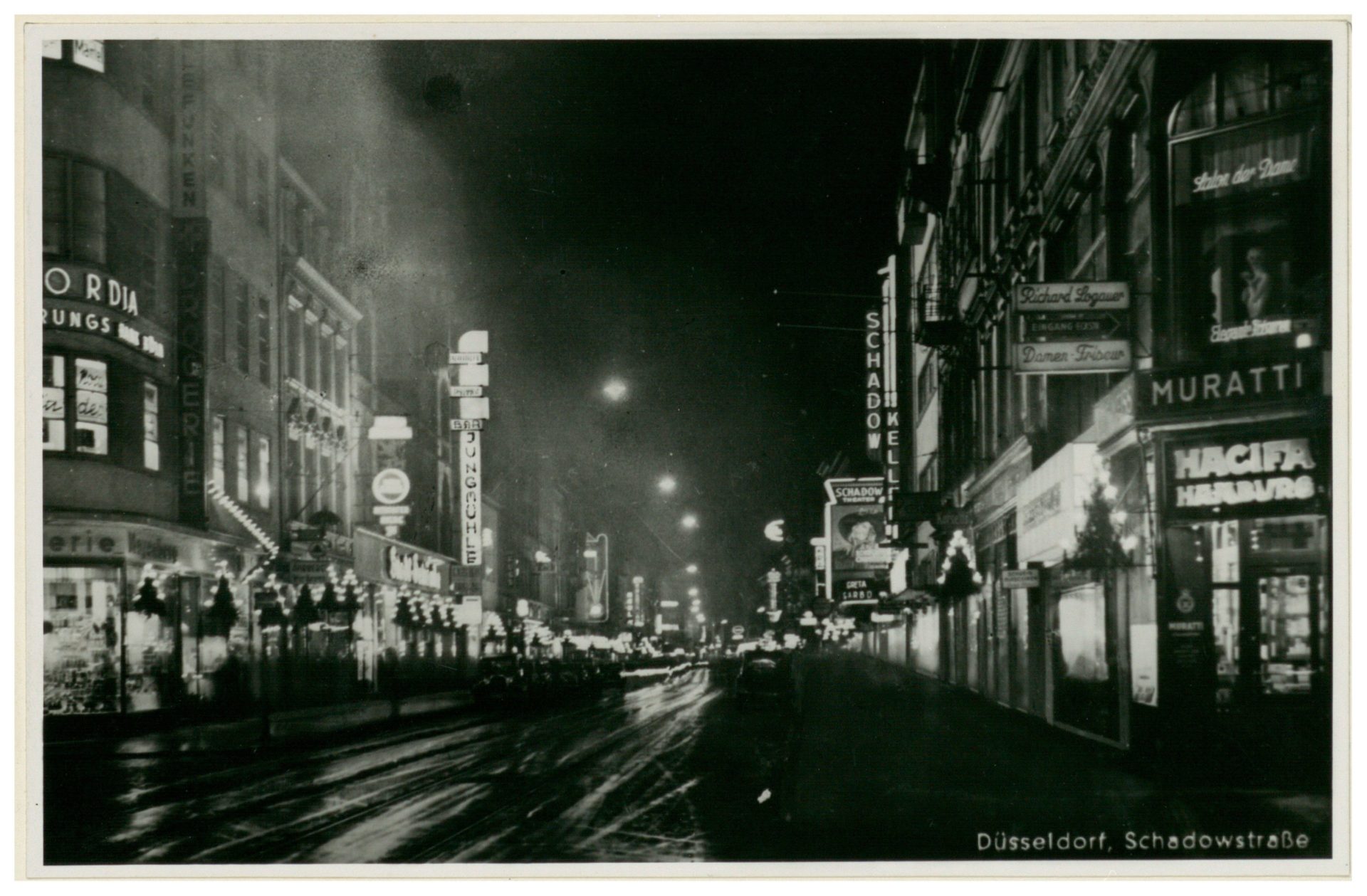

Gebrauchsanweisung für Düsseldorf im Jahr 1928

Den Anstoß geben Erika und Klaus Mann – die beiden ältesten Kinder des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Per Zufall entdecke ich ihr Buch von der Riviera, im Original erschienen im Jahr 1931 und heutzutage in einer mit historischen Fotos versehenen Neu-Ausgabe erhältlich: Während die NS-Diktatur bereits im Anflug ist, sausen die so avantgardistischen wie hedonistischen Mann-Geschwister, beide Mitte Zwanzig, im offenen Ford an der Côte d´Azur entlang. Sie besuchen Marseille, Nizza, Cannes und Monte Carlo und schreiben ihre Beobachtungen und Erlebnisse, garniert mit Hotel- und Restauranttipps, in einen Reisebericht – eigenwillig, unprätentiös, ironisch, subjektiv, leicht versnobt, gut lesbar. Ein Zeit-Dokument.

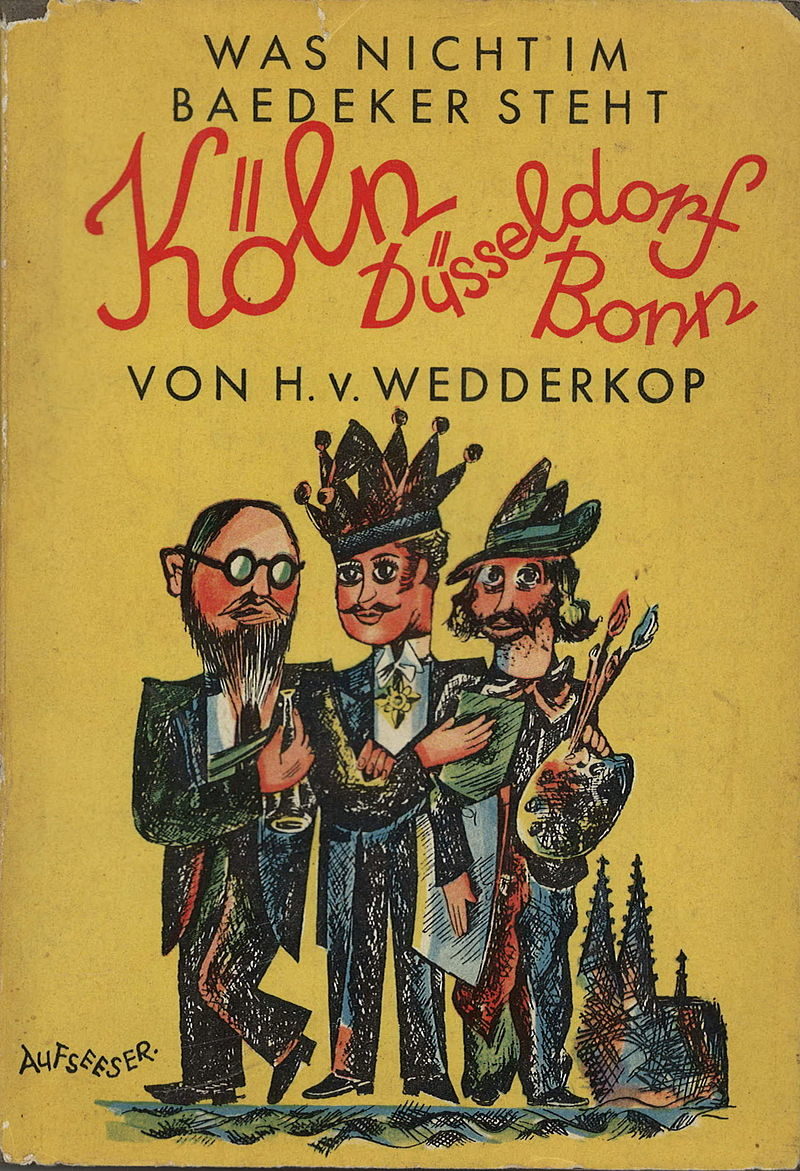

Als ich eine Arte–Doku schaue, die der Route der beiden folgt, wird mir bewusst, dass das Buch ursprünglich eine Auftragsarbeit und Teil einer Reihe gewesen ist, mit wechselnden namhaften Autoren: Seit 1927 bringt der Piper-Verlag Was nicht im Baedeker steht heraus, eine feuilletonistisch-alternative Antwort auf den damaligen Prototyp des Reiseführers – die klassisch gestalteten Bände aus dem Verlag Karl Baedeker mit den üblichen Touristeninfos, im roten Leineneinband und in goldgeprägter Beschriftung. Im Grunde genommen scheint es sich bei Was nicht im Baedeker steht um den Vorgänger und Inspirationsgeber der Reihe Gebrauchsansweisung für … zu handeln, die seit 1978 – ebenfalls bei Piper – erscheint.

Umgehend frage ich mich, ob es in den zwanziger Jahren wohl auch eine Ausgabe über Düsseldorf gegeben hat. Ergebnis der ersten Recherche: Ja, wenn auch nur zu einem „Drittel“. Dazu später mehr. Erst mal muss ich das Buch haben. Bei den üblichen Online-Antiquariaten finde ich eine gut erhaltene Ausgabe für knapp 80 Euro und eine angefledderte für 25. Ich nehme die Zweite. Und nun, nach der Lektüre, wage ich den Versuch: eine „Gebrauchsanweisung“ für die „Gebrauchsanweisung“.

Das Buch

Unter den deutschen Städten hat es in der erwähnten Reihe nur bei Berlin, München, Hamburg und Leipzig für einen „Headliner“-Aufritt gereicht. Und so wie Frankfurt in einen Sammelband mit Mainz und Wiesbaden gepackt wird, muss auch Düsseldorf mit zwei Nachbarstädten „koalieren“. Was nicht im Baedeker steht. Das Buch von Köln, Düsseldorf, Bonn umfasst 230 Seiten. Davon entfallen 137 auf Köln, 50 auf Düsseldorf und 12 auf Bonn. Im Anhang: ein Namens- und Sachregister, ein „Kleines Wörterbuch der Kölner Mundart“ und ein Karnevalslied.

Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.

Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.

Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?