Wie Düsseldorf zur Weltmacht im Schach wurde

Zwei Sekunden nachdem Ding Liren seinen Turm von f4 auf f2 verschiebt, ist im indischen Livestream ein langgezogenes „oooh, whaaat?“ zu hören. Menschen springen auf, jubeln. Im eingeklinkten Video aus Singapur ist zu sehen, wie Dommaraju Gukesh erst erstarrt, sich dann aufrichtet und schließlich die Hände vor dem Mund zusammenfaltet. In Indien ruft der Kommentator „Schaut euch Gukesh an. Gukesh weiß es. Oh mein Gott. Er wird Weltmeister.“

Auch beim Düsseldorfer Schachklub (DSK) erinnern sie sich noch Wochen später genau an diesen Moment. „Wir haben alle geguckt“, sagt der zweite Vorsitzende Axel Berndt. „Es war ja eine interne Vereinsmeisterschaft.“ Sowohl Gukesh, der mit 18 Jahren bisher jüngster Schach-Weltmeister wurde, als auch sein Vorgänger Liren sind DSK-Mitglieder.

Bis vor rund zwei Jahren war völlig undenkbar, dass ein solches WM-Finale etwas mit Düsseldorf zu tun haben könnte. Der DSK, der größte Verein der Stadt mit rund 200 Mitgliedern, war mit seiner ersten Mannschaft Mittelmaß in der zweiten Bundesliga. Dann las Vereinschef Jan Werner von einem Düsseldorfer Unternehmer, der eine Schnellschach-WM in der Stadt austragen wollte und witterte die große Chance. 15 Minuten später hatte er diesen nicht nur als Wadim Rosenstein identifiziert, sondern auch über ein soziales Netzwerk kontaktiert und drei Tage später als Sponsor engagiert. Die Folge: Heute spielen fünf der elf weltbesten Spieler für Düsseldorf und könnten dafür sorgen, dass der DSK erstmals seit 65 Jahren wieder Deutscher Meister wird – ein Titel, der gleichbedeutend mit dem der besten Mannschaft der Welt sein dürfte.

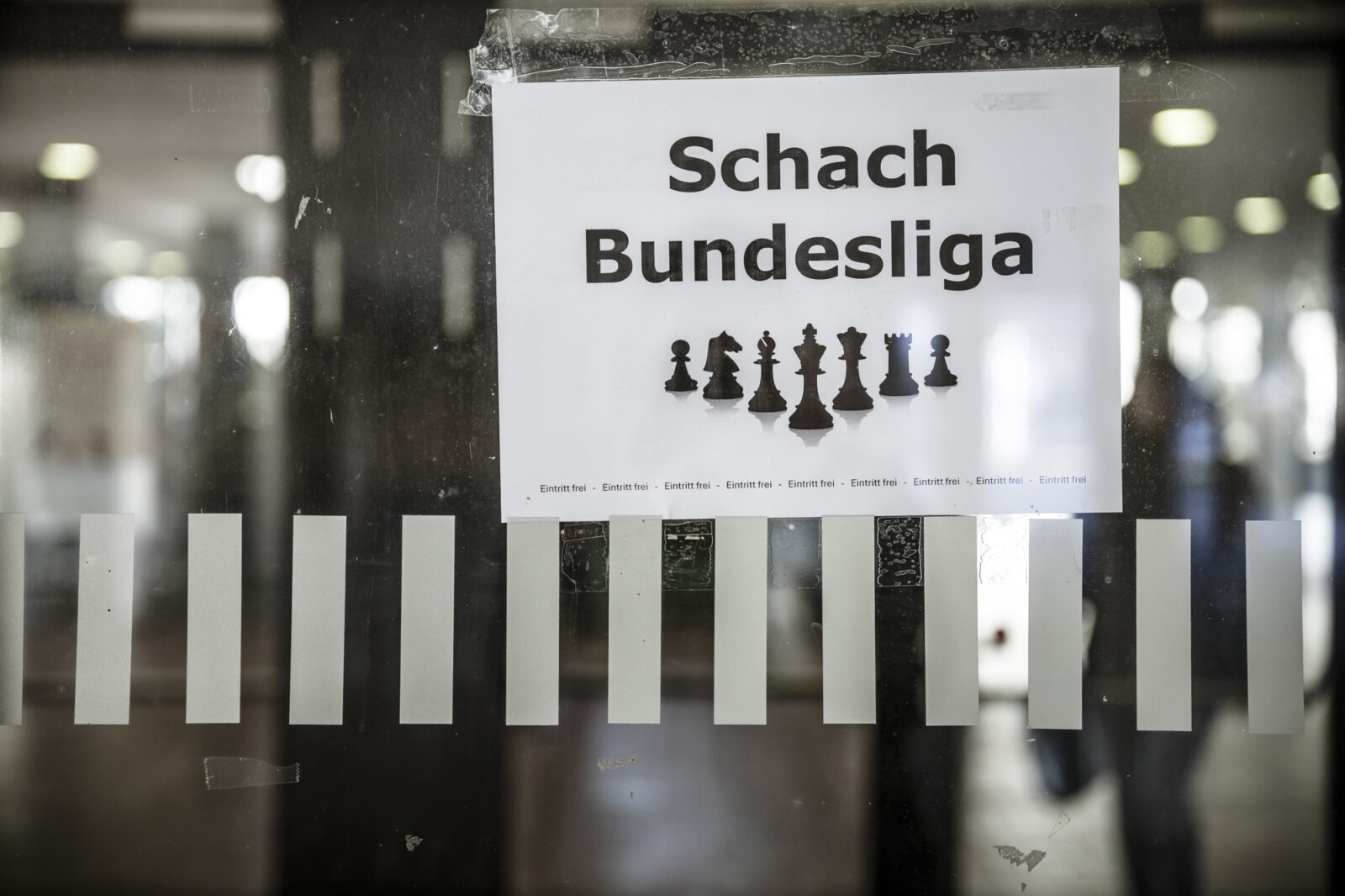

Knapp zwei Monate nach dem WM-Finale hängt am Eingang zum Pempelforter Humboldt-Gymnasium ein DinA4-Zettel, auf dem „Schach-Bundesliga“ und „Eintritt frei“ steht. Oben in der Aula sind aus diesem Anlass 16 Holztische aufgebaut. Jeweils acht für jedes der beiden Spiele, die dort an diesem Nachmittag stattfinden sollen. Links trifft Solingen auf Deizisau, rechts Düsseldorf auf Baden-Baden.

Auf den Tischen befinden sich immer ein Schachbrett, eine rote Stoppuhr und zwei Schilder – auf ihnen stehen Name, Verein, Herkunftsland und Elo-Zahl der Spieler. Ein Wert, mit dem die Leistung im Schach gemessen wird. Über 2700 gilt als absolute Weltklasse. Nur 137 Menschen haben diese Zahl jemals erreicht, darunter 13 der 16 Spieler, die an diesem Tag für Düsseldorf und Baden-Baden antreten. Sie sind aus aller Welt angereist, um sich in einer Schul-Aula zu messen.

Nach dem ersten Kennenlerngespräch zwischen Werner und Rosenstein geht alles ganz schnell. Der Vereinschef und der Logistikunternehmer entwickeln eine gemeinsame Idee. Sie wollen versuchen, Deutscher Meister werden. Und Rosenstein liefert. Im Frühjahr 2023 engagiert er mehrere Weltklassespieler, darunter auch den späteren Weltmeister Gukesh. „Dann haben wir mit diesen Spielern zweite Liga gespielt. Die Leute haben gar nicht geglaubt, dass wir die wirklich antreten lassen. Und doch, die sind gekommen“, sagt Werner. Die Folge: Düsseldorf steigt im Sommer 2024 souverän in die erste Bundesliga auf. Die beiden werden zur eingespielten Traumfabrik. Rosenstein bezahlt, Werner setzt um. Die erste Mannschaft des DSK wird zum Verein im Verein.

Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.

Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.

Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?