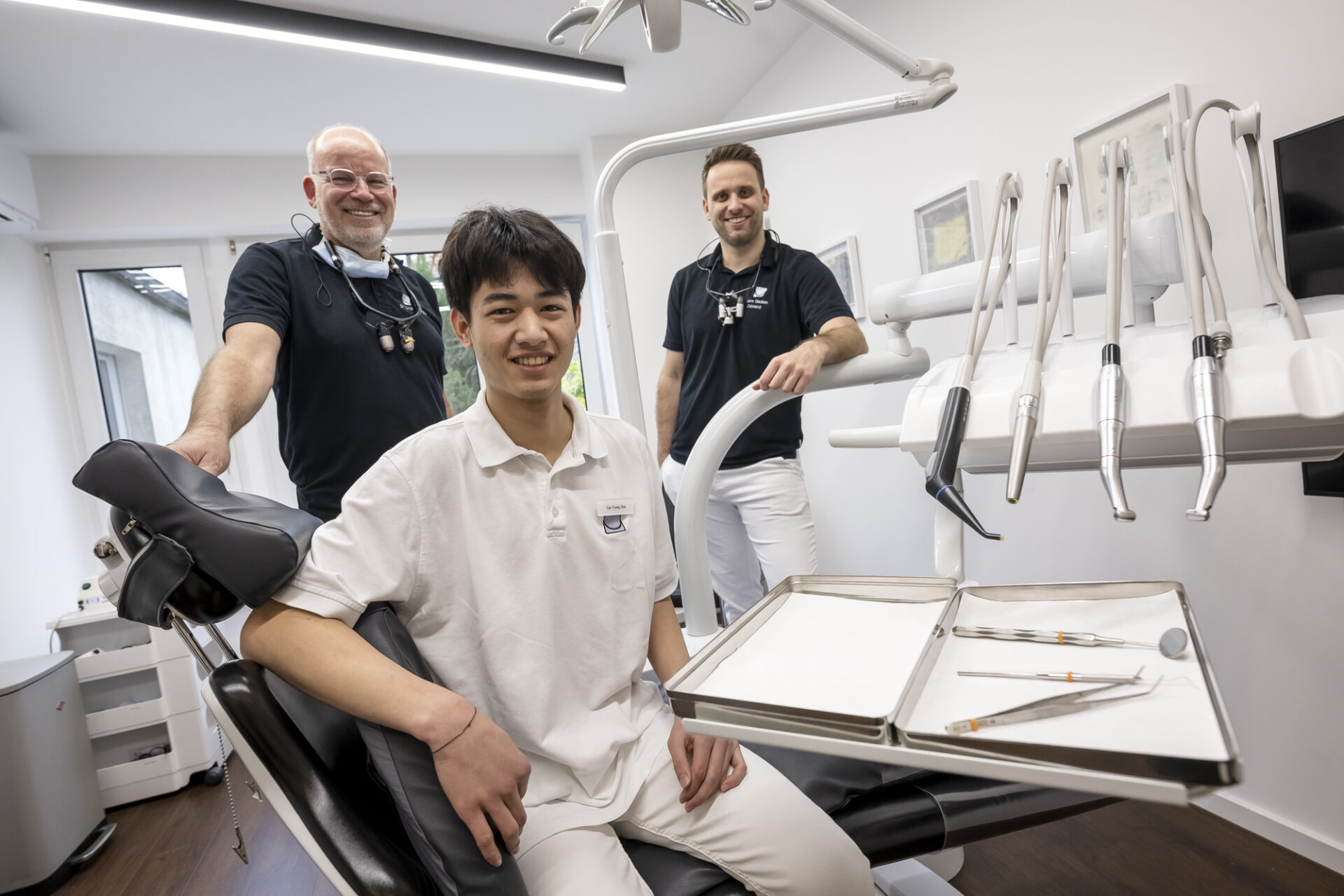

Zwei Düsseldorfer Zahnärzte und ihr Lehrling aus Vietnam

Den Spruch von den „Fachkräften aus dem Ausland“ hören wir seit langem. Idealerweise würden oder sollen sie unsere Jobkrise zu lindern helfen, freie Stellen besetzen und am Ende unser demographisches Problem lösen. Aber offenbar sind sie auch die Alternative zu Deutschen, die für bestimmte Berufe nicht mehr zu begeistern sind.

Wie das in der Realität aussieht, erleben die Düsseldorfer Zahnärzte Christian Sampers und Jens Dauben seit einiger Zeit. Sie kennen die Schwierigkeiten, geeignete Leute zu finden, und haben für sich und ihre Praxis einen Weg gefunden, der offenbar funktioniert. Der Betrieb würde locker unter den Begriff „multikulti“ passen. Es arbeiten dort eine Frau aus Kenia, eine mit ghanaischen Wurzeln, zwei Tadschikinnen, eine Russin – und nun ein junger Mann aus Vietnam.

Vuong Ban kam im Juni nach Düsseldorf. Und seine Geschichte ist besonders berührend, weil sie von einem in jeder Beziehung harten Weg erzählt.

Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.

Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.

Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?