Mata-Hari-Passage-Geschichten zwischen Popkultur und Heinrich Heine

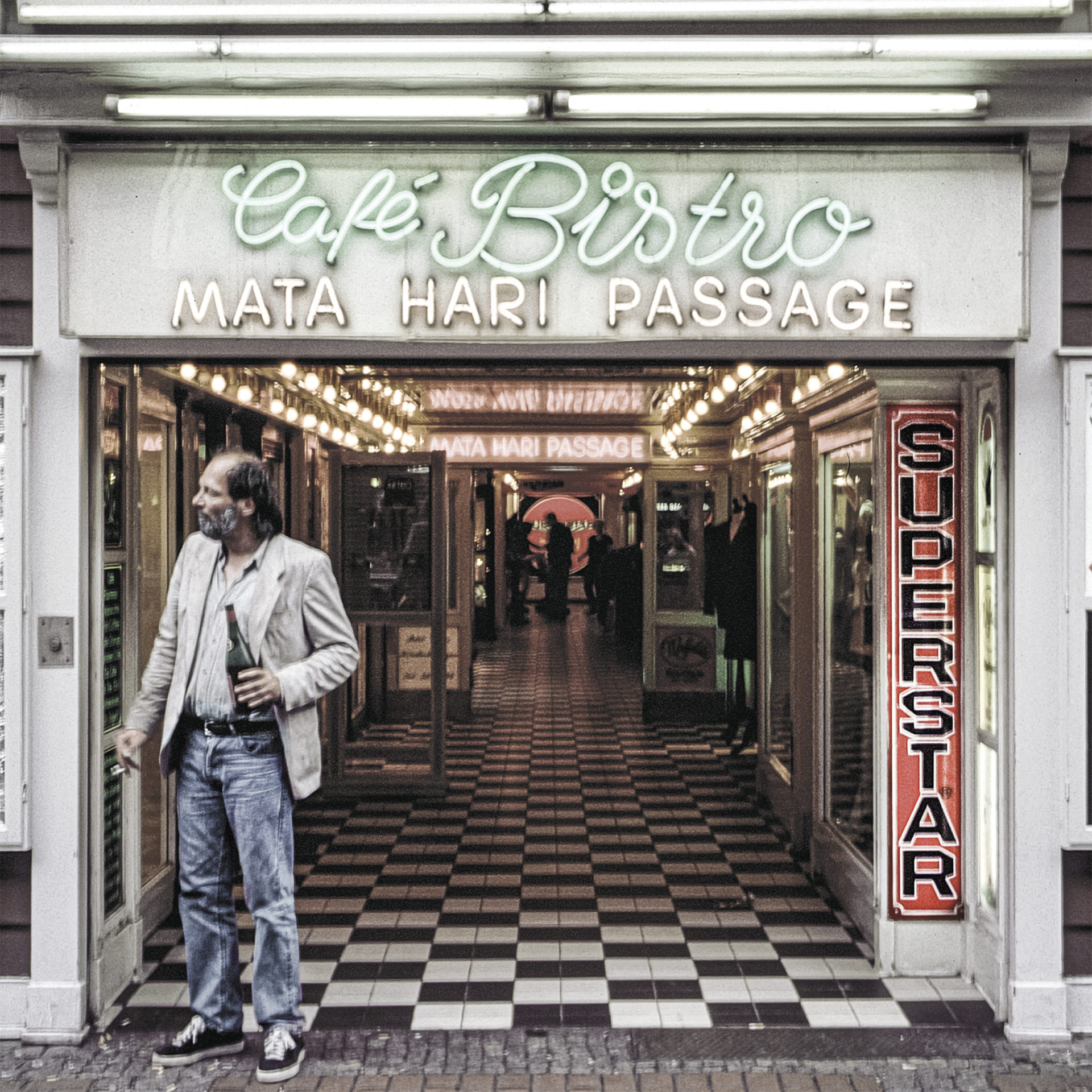

Mein bester Freund P. ist einer der größten Mata-Hari-Passagen-Vermisser der Stadt. Wenn wir gemeinsam in Altstadtnähe unterwegs sind, kann es gut passieren, dass ihn ein Nostalgieflash trifft. So, auch heute. Donnerstagabend, 19 Uhr. P. legt los, erzählt, wie toll das gewesen sei – damals, als er während Schule und Studium einen großen Teil seiner Freizeit rund um den Häuserblock zwischen Flinger Straße, Bolkerstraße und Hunsrückenstraße verbracht habe. An der letztgenannten stoppen wir vor der Burger-King-Filiale. Bis zum Jahr 2002 konnte man hier über einen von drei Eingängen in die bunte, grelle, schräge, irgendwie andere und doch mainstreamkompatible Welt der Mata-Hari-Passage eintauchen, die von vielen liebevoll-kurz „die Mata Hari“ genannt wurde, und mein Begleiter dreht sofort auf, knurrt: „Eine Schande ist das!“

Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.

Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.

Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?